キキにとって友達とは何でしょうか?

考えてみました。すきな物が似ている人、同じ趣味がある人、

苦手なことが似ている人、最近ハマったと?、金銭感覚が合う人?、つきあいが長い人?

いろいろ思い浮かびます。

でもそう考えた時にウマが合わない人でも「友達」と呼べる人もいるなぁとも思いました。

じゃあ友達ってなんなんや…また最初の考えに戻ってきました。

えぇ…改めて考えたことなかったので相当難しいですね。

ちょっとじっくり時間をかけて、休日に散歩したり、ぼーっと景色を眺めたり、本をよんだりなんかして考えてみました。

たぶん、今の私のなかでの「友達」は「私とあなたが対等に話せる間柄」なんじゃないかなというふんわりした考えがうまれました。でも「対等」って私が一方的に思うだけ、一方通行のときもあって、それって結局対等なんかなぁとも思います。いやー難しい。

答えらしいものはできなかったですが、今のキキの考えはこんな感じやと思いました。

友だちブログ 「3時のカフェイン」の場合

「友達」にもいくつかの種類があるのかな、と思いました。

気を許し合える親しい相手、会えば世間話するくらいの相手など、距離感は色々かもしれません。

そういった関係ぜんぶひっくるめて友達と言えてしまうというか。

自分の感覚になりますが、大人になるほど前者の「気を許し合える親しい」友達を作るのが難しくなっているような気がします。

気恥ずかしさとか、勇気が出ないとか、ちょっと面倒くさいとかそういうものに勝てなくなったのかな、と思ったりします。

大人になっても身軽に友達をつくったり、何ならその日たまたま出会った全くの他人と仲良くなったりする人もいるからすごいですね。

うらやましいような、そうでもないような。

こう考えてみると、人によって「友達」の範囲も基準も全然ちがうのかもしれません。

例えば、友達と顔見知りの境界もはっきりとは無いから、やっぱり人によって違うでしょうし。

ある意味ものすごく自由な概念なのかもしれません、友達。

友だちブログ 説明

どうもです、スタッフのちゅんです。

いきなりですが、”友だち”って何でしょう。当たり前の存在でありながら、改めて考えるとよく分からない存在だったりもして、なかなか難しいですよね。かく言う僕もそれについてよく悩んでおり、その旨をちょこちょこかんりしゃさんに相談していたところ、「では、ちゅんも含めた色んな人に”友だち観”について文章を書いてもらおう!」という本企画が生まれたのです。ということで今回は、立場や境遇の異なる全〇人の方に、”友だち観”について書いてもらいました。それぞれの個性が光り、多様な”友だち観”に触れることができると思いますよ。是非読んでみてください。

ASDと〇〇 #0

ご無沙汰してます、ちゅんです。今回また、新たな企画が生まれ、始まろうとしています。その名も『ASDと◯◯』。訳わかんないタイトルですよね。ということで、以下説明……。

僕は、ASD(自閉スペクトラム症)という発達障害を持っています。お医者さんが診断を確定し、低い等級ながら障害者手帳も下りるほどのある意味立派な障害のひとつです。昨今、このASDのみならず発達障害というものが、あれやこれや様々なメディアやら個々人の口から語りに語られ、それによって一定のデータが社会に蓄積していってはいるものの、どこか本質的でないような、具体的でないような、臨床的でないような、結果だけしか見てないような、そんな違和感というかズレ感みたいなものがまだまだある気がしているのです。

そんな社会の中でひっそりと暮らしている僕という僕でしかない当事者が、どのような感覚で出来事やらエンタメやらを摂取し、処理し、愛しているのかを、かんりしゃさんからの返信付きコラム調形式でお送りしようと思い立ちました。なので、ASDというものが医学的や広義的にはどう解釈され位置付けられているのかといった外側からの見立ては出来るだけ省いて書いていこうかなと考えています。僕という僕でしかない当事者が、何となくこっちの方が心地良いなぁという感覚を駆使してなんとか懸命に生きている様子のほんの一端のほんの一文字でも、どこかでこの記事を読んでいる誰かに届けばいいなと思って綴ります。よろしくお願いします〜。

「ゼロカロリーのピーちゃん」のひまわり物語2024 ②

どうも「ゼロカロリーのピーちゃん」です。

ひまわり🌻発芽しました。

天気も良くすぐに発芽してびっくりです。

今日は間引きをしました。

この暑さでは朝と夕方に水をあげないと土かすぐにかわいてしまいます。

早く、梅雨入りしてほしいです。

「ゼロカロリーのピーちゃん」のひまわり物語2024 ①

お久しぶりです。

「ゼロカロリーのピーちゃん」です。

今年も福島ひまわり里親プロジェクトをはじめます。今年はプランターにそのまま種を植えました。

今年も成功するのか楽しみです。

今年もよろしくお願いします。

「ゼロカロリーのピーちゃん」のひまわり物語 2023 ⑫

明けましておめでとうございます。

「ゼロカロリーのピーちゃん」です。

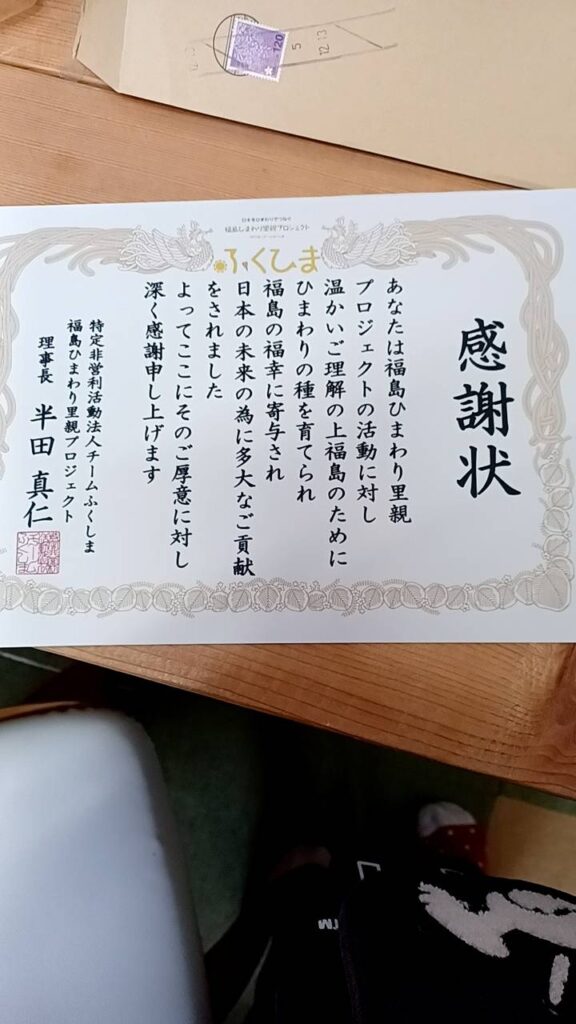

去年に感謝状が届いていました。

実は2枚感謝状がありました。1枚は四天王寺大学にもう、届けてくれていました。

今年も四天王寺大学と一緒に頑張ります。

「ゼロカロリーのピーちゃん」のひまわり物語 2023 ⑪

どうも「ゼロカロリーのピーちゃん」です。

ひまわり🌻の種の選別が終わりました。

なんと、なんと、124グラムでした。

今年は四天王寺大学の協力してもらったおかげもあり、大量に種が取れました。

四天王寺大学の学生さん、ありがとうございます。感謝しております。

学生さんが来年もひまわりを育てたいと言ってもらったので、学生さんと一緒に頑張ろうと思います。

ちゅんのMyseroof Album制作進捗日記(18)『リペア返却 / 現状報告』

Myseroof Albumとは…

Myself(自己)とProof(証明)とAlbum(音楽アルバム)をくっ付けた造語で、オリジナルの音楽アルバムを制作することによって、今まで生きてきた自分とその人生の存在を証明しようという計画のこと。

『リペア返却』

超ご無沙汰です。前回、前々回と発表会関連のお知らせが続き、通常運転の記事はかなり日が空きました。このリペア返却というテーマも遡ること夏の出来事でありまして、下書きにはあろうことか「酷暑が続いておりますが……」と記されておりました。トホホ。ということで、遥か昔のように感じられるMy Guitarのリペア返却について振り返っていこうと思います。

おそらく前々々回の記事ぐらいで、愛用のMy Guitarをリペアに出したことを書いたのですが、そこから約1ヶ月半後にリペア完了との連絡が届きました。いそいそまたその楽器店に行き、涙を流しながら大金を払えば待望のMy GuitarがCome Back。そこから自宅に戻って状態をチェックすると、全体的に小綺麗になっていたり細かいパーツが新しいものに交換されていたりしており、まあ正味そこまで何かが大きく良くなったとかではなかったのですが、愛用のMy Guitarを今一度健康体にしてあげることに成功し、取り敢えずはひとつ胸の荷物が無くなった気がしました。

ここぐらいまでは夏の時点での下書きでして、ここからはブログ掲載が遅れたことを逆手に取っての数ヶ月使用後のレビューという訳ですが、ここ最近結構リペアの成果を感じることがちょこちょこありました。この夏から秋にかけて、発表会で流す曲を作ったりデラフェスでバンド演奏してみたり(後述)などMy Guitar君と関わることが多かったのですが、その中で弾き心地のスムーズさや発音のノリなどがほんの少し改善されている感触があったのです。とは言え、DTMで使うと僕のミックスの腕も相まってか相変わらずのショボショボ音質なのですが、何にせよ事態が一歩でも前に進んだのは良いことです。では肝心のアルバム制作の進捗はどやねんということになってくるのですが、それに関してはB面で。

『現状報告』

B面ではダラダラと現状報告をしながら、全体的な要素を拾っていこうかなと思っております。まずはひとこと。あー大変だった。夏から大発表会の準備に勤しみ、それが終わってからはすぐデラフェスなるイベントにkakine名義で参戦し(詳しくはかんりしゃさんの記事を見てね)、なかなかの多忙。秋が深くなって漸く一息つくことができ、このMSA日記の更新にも着手できているという訳です。

最近のアルバム制作の進捗としては、停滞の一言に尽きます。今夏は、発表会で流した曲とその後にもう1曲作ったのですが、どちらも8割くらいの完成度で作業がストップしてしまい、うーん……という感じ。アルバム制作自体のモチベーションや必要性も今は少し低く感じられ、毎日の生活の強度の方に意識が向いている状態です。ただ、その中で新しい動きも生まれました。デラフェスでは『桜の花びらたち / AKB48』をバンド形式で演奏したのですが、その際のイメージの擦り合わせに僕が簡単なカバー音源を自作したのです。この経験によって、「既存の曲を再現してみるのも楽しいし良い経験かもな」という価値観が生まれ、直近ではまた別のAKB48の曲を打ち込んで作ったりしています。勿論、完璧な再現とまでは行きませんが色々得られるものもあるという訳です。こういう流れも含めて、アルバム制作の舵取りは相変わらず紆余曲折前途多難。一体、どこに辿り着くのか。そもそも、どこかに辿り着くのか。とりあえず今は潮の流れに身を任せるタイミングと言えるのかもしれません。

ということであんまり長くなってもアレなのでこれくらいで今回は終わろうと思います。このMSA日記も、先述した「毎日の生活の強度」というものに追いやられ、更新頻度がかなり飛び飛びになりそうな気配。気まぐれ全開ですが、これからも頭の端の端の片隅に置いておいて貰えると嬉しいところです。では、また何かあったら更新します。寒いね、色々と。

「ゼロカロリーのピーちゃん」のひまわり物語 2023 ⑩

「ゼロカロリーのピーちゃん」です。

ひまわり🌻の種のムキムキも終盤戦に突入です。

四天王寺大学の畑のひまわり🌻の種とこくりのひまわり🌻の種をくらべてみました。

左がこくりで育てたひまわり🌻の種。右が四天王寺大学の畑で育てたひまわり🌻の種。

畑育ちの種はでかいですね~。

来年は育て方を考えなければならないですね~。